The retina of the mind's eye

#290

Geschrieben 04. Juli 2008, 21:31

“Literaturverfilmung”: Das klingt für mich pejorativ, wie “…verwurstung”, hat aber im Falle von “Das Parfum” durchaus seine Berechtigung. Seit der Pressevorführung damals habe ich den Film nicht wieder gesehen. Und jetzt, mit dem Wissen, was für ein Desaster diese Eichinger-Birkin-Geschichte ist, sehe ich die Probleme - sprich: Nasen - noch viel deutlicher. Was für eine verschenkte Chance. Peter Greenaway hätte man an den Stoff lassen müssen - oder Joseph Vilsmaier.

#291

Geschrieben 04. Juli 2008, 21:32

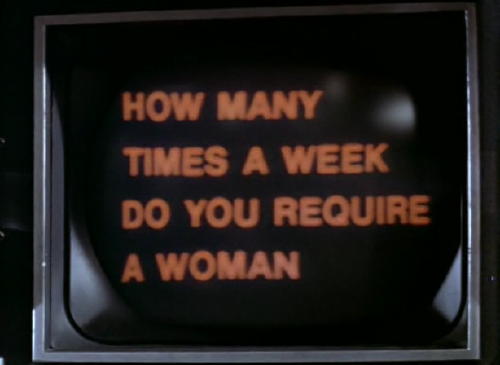

“An extension of men’s brain.” - so paraphrasiert nicht nur McLuhan den Computer, sondern auch Ingenieur Forbin, der den intelligentesten Computer der Welt erfunden hat. Dieser soll die Verteidigungswaffen der USA kontrollieren, weil er schneller und zuverlässiger ist als das menschliche Personal. Zu Beginn von “Colossus” wird dem Superrechner die Kontrolle über die Waffen übergeben, dann passiert etwas unerwartetes: Der Rechner entdeckt, dass in der UdSSR ein ebensolcher Computer ans Netz(!) gegangen ist und verknüpft sich mit ihm. Zusammen übernehmen sie die Kontrolle über die Kernwaffen und fangen an, die Menschheit zu erpressen. Sie werden zu einem elektronischen Bewusstsein, dass sich fortan als “World Control” bezeichnet und übernehmen die Regentschaft über die Erde. Jeder Versuch der Wissenschaftler, die Computer zu sabotieren oder in ihrer Potenz zu schwächen, scheitert. Schließlich stellt Colossus Wissenschaftler Forbin unter “Surveillance”, beobachtet jeden seiner Schritte mit der Kamera, schreibt ihm seinen Tagesablauf vor. Nur einen Freibereich, den der Erotik, kann sich Forbin erstreiten und trifft sich dort mit einer Mitarbeiterin, die er Colossus gegenüber als seine “Mistress” ausgibt, um Informationen mit ihr zu tauschen. Die große Verschwörung gegen Colossus schlägt jedoch abermals fehl und der Superrechner richtet seine Atomraketen nun auf die noch nicht von ihm kontrollierten Gegenden der Welt aus, um auch diese zu unterwerfen. Sein Argument: Er bringt der Menschheit den Frieden und ihr kann es schließlich egal sein unter welcher Zwangsherrschaft sie in Frieden lebt.

“Colossus” greift nicht nur Filme wie “War Games” mehr als ein Jahrzehnt vorweg, sondern bildet auch einen hoch interessanten Gegenpol zum kürzlich gesehenen “Demon Seed”. Dieses Mal sperrt der Computer jedoch nicht ein, sondern aus. Und wieder wird versucht mit Hilfe der Differenz künstlich<>biologisch Differenz zu behaupten, denn es ist der Sex, von dem sich der Computer freiwillig aussperren lässt. Mehr noch: sein kühler Kamerablick wandert die Körper zwar ab, kann die besondere Faszination der geschlechtlichen Anziehung jedoch nicht nachvollziehen. Seine Potenz liegt in der kühlen Aritmetik der Macht. Doch Sex steht der Macht nicht entgegen, sondern ist eine Funktion von ihr. Hätte Forbin das gewusst, hätte er einige Menschenleben weniger verschwendet.

#292

Geschrieben 14. Juli 2008, 09:25

Auf einer Missionsreise in den Osten, deren Ziel es unter anderem war, denm Einheimischen die große Filmkunst Kims nahezubringen, habe ich nach langer Zeit endlich wieder einmal "Bin-jip" sehen können. Und wie zuletzt oft, hat mir meine vertiefte Beschäftigung mit den Point-of-View-Theorien auch hier wieder neue Einsichten gebracht.

Dass es sich bei "Bin-jip" um einen Film handelt, der den Zuschauerblick mobilisiert, hatte ich ja bereits in früheren Überlegungen angedeutet. Die Frage, wer denn eigentlich den Unsichtbaren sieht und was der Unsichtbare selbst sieht, ist jedoch diffiziler. Kims Film bereitet seine Zuschauer auf das Unsichtbarwerden des Protagonisten langsam vor, indem er deren Blick zum Verbündeten des schweigenden Paares macht. "Bin-jip" erzählt seine Geschichte deshalb so ausschließlich in Bildern, weil er auf der Suche nach einer optischen "praloe" ist, die die Trennung zwischen dem Zuschauerraum und dem Filmraum aufzulösen vermag. Diese Auflösung kann nicht durch die Sprache stattfinden, sondern benötigt einen Vektor, der in die dritte Dimension (also quasi nach vorn in Richtung der Leinwand) vordringt. Und das ist unser aktiver Blick, der - anders als unser Sprechen - im filmischen System mitgedacht und eingeplant ist.

Zum Ende von "Bin-jip" sind wir immer noch die Komplizen des Paares, denn wir können sehen, was im Filmraum (außer den Liebenden) sonst niemand mehr sieht. Dass Tae-suk nur noch von seiner Geliebten und von uns gesehen wird, liegt daran, dass er ganz Blick geworden ist. In seiner Gefängniszelle hat er geübt zu verschwinden, und das heißt im Film: Den Filmraum zu verlassen und dabei die Gesetze der (Filmraum)Physik zu beugen. Für uns wird das dadurch kenntlich gemacht, dass irgendwann nur noch eine subjektive Kamera da ist, die uns (s)einen Blick präsentiert, aber es im Gegenschuss nichts mehr zu sehen gibt, dass blickt und angeblickt werden kann. Der Gefängniswärter ist nicht nur deshalb so verdutzt und wütend, weil sich Tae-suk vor ihm versteckt, sondern auch weil seinem Blick/Schuss kein Zurückblicken/Gegenschuss mehr folgt.

#293

Geschrieben 14. Juli 2008, 09:56

Der Film verliert seine Faszination einfach nicht. Selbst nach wiederholtem Sehen gibt es immer noch dieses Ungewisse, diese Leerstellen, die sich nicht mit Sinn füllen wollen und deshalb jenes dunkle Glühen erzeugen, an das ich immer denke, wenn ich an "Donnie Darko" denke. Dass der "Director's Cut" versucht dieses Glimmen zu löschen, habe ich bereits geschrieben - es gelingt ihm jedoch genauso wenig, wie es der "offiziellen Interpretation" des Regisseurs gelingt. Nicht nur zerschneidet Ockham's Razor derlei Nonsense in tausend kleine Stückchen, auch vernachlässigt ein derartiges (Z)Erklären des Films, welches die emotionale Ebene so völlig außer Acht lässt, damit ein wesentliches Merkmal von "Donnie Darko".

Mir war "Donnie Darko" immer schon wie ein Blick in die Vergangenheit des Jahres 1988 vorgekommen, bei dem der Blick selbst erst die Vergangenheit erzeugt. Der Eindruck einer "Metalitätsstudie" ex post hat sich auch beim erneuten Sehen wieder gefestigt. Man muss sich bloß einmal die Unterschiede zwischen Gary Jules' und Tears for Fears' "Mad World"-Versionen anhören, um den Kontrast zwischen historischem Vergangenem und gefühltem Vergangenen zu bemerken. "Donnie Darko" ist ein melancholischer Film im allerbesten Sinne.

#294

Geschrieben 14. Juli 2008, 10:16

Etwa fünf Jahre ist es her, dass ich Paul Austers Film zum ersten und bislang einzigen Mal gesehen habe. Ich habe den Film überhaupt nicht gemocht, was ich heute gar nicht mehr verstehen kann (auch, weil ich es damals kaum begründet hatte).

“Lulu on the Bridge” erzählt eine Variante der Sunset-Boulevard-Geschichte, die sich ähnlich auch in “The Last Temptation of Christ”, “American Beauty”, “Donnie Darko” und vielen anderen Filmen wiederfindet: Es ist die Geschichte eines Sterbenden, der beim Sterben sein Leben überdenkt, Alternativen imaginiert, korrigiert, umerzählt und ein anderer Mensch wird. “Getriggert” wird dieser Prozess durch das von ihm, Izzy (Harvey Keitel), kurz vor seinem Tod gesehene: Ein Bild von Luise Brooks, ein von der Zimmerdecke herabfallender Mörtel-Brocken, … Daraus baut er sich eine mysteriöse Lebens- und Liebesgeschichte, in der eine Frau sein ganzes Denken und Fühlen bestimmt. Auch diese Frau gibt es außerhalb seiner imaginierten Welt, doch er begegnet ihr nie - erst als er gestorben im Krankenwagen um eine Straßenecke gefahren wird, steht sie da, blickt traurig hinterher und bekreuzigt sich. (Wie ähnlich das doch zur Liebesgeschichte in “Donnie Darko” ist!)

Damit unterminiert der Film jeden rationalisierenden Erklärungsversuch, der - wie oben angedeutet - das Imaginierte nur als Traumerzählung mit Fragmenten aus der Realität des Alltags zu interpretieren versucht: Die Frau ist ein Faktum, dass sich in der Zeit rückwärts in die Sterbegedanken schiebt. Sie ist Realität und damit eben jene Hoffnung, die zuletzt der Pandora’schen Büchse entweicht; eine Hoffnung darauf, dass eine Liebeserzählung auch durch den Tod nicht beendet werden kann.

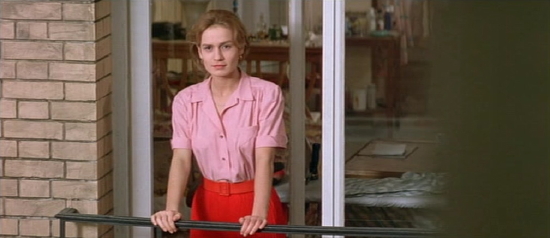

Warum mir damals dieser metaphysische Zugang zum Film versperrt gewesen ist, weiß ich wirlich nicht mehr. Mira Sorvino hingegen mag ich noch immer (und bin froh, dass Juliette Binoche die Rolle nicht übernommen hat):

#295

Geschrieben 17. Juli 2008, 09:00

Dass städtezermalmende Riesenmonster wie Godzilla als Sinnbilder für die atomare Zerstörung/Bedrohung der Zivilisation gelesen wurden und werden, ist ein interpretatorischer Gassenhauer. Aber immerhin einer, dem sich auch die Macher von “Cloverfield” nicht entziehen mochten. Denn als Produzent J. J. Abrams mit seinem kleinen Sohn Tokyo besuchte und dort einen Laden mit Godzilla-Spielzeug entdeckte, kam ihm sofort der Gedanke, dass Amerika auch solch ein lebendig gewordenes Sinnbild für den Untergang bräuchte. Immerhin hatte man als Anlass ja den 11. September 2001. (Christians Frage nach der kultur-kathartischen Funktion von postapoklayptischen Fiktionen ist also keinesweg unplausibel.)

Schon der Titel “Cloverfield”, der ursprünglich ein Codename für das Film-Projekt war, erinnert an die blumigen Euphemismen, mit denen die US-Amerikaner in den 1950er und -60er Jahren ihre Atombombentests betitelten (”Crossroads“, “Greenhouse“, “Redwing“, …) Der Film selbst, dessen Produktion wohl unter ähnlich strikten Geheimhaltungsregeln abgelaufen ist wie die Filmaufnahmen jener Atombombentests, codiert seine Holocaust-Metapher überaus wirksam: Ein seltsam entstelltes, in seiner Anatomie mit nichts aus der irdischen Fauna vergleichbares Riesenmonster verwüstet Manhattan. Die wenigen Male, die man es zu Gesicht bekommt, verursachen den Eindruck, dass es - wie Godzilla - selbst das Ergebnis atomarer Strahlung sein könnte. In Filmen wie “Them”, “King Kong” und anderen (die angeblich sogar mit einkopierten Einzelframes in “Cloverfield” “zitiert” werden) war der Riesenwuchs ebenfalls schon immer beides: Ergebnis der Bedrohung und Bedrohung selbst. Der Spezialeffekte-Designer hat sich die Frage gestellt, welche Motivation und welches Verhalten solch ein Lebewesen haben müsste, um eine derartig irrationale Zerstörungsorgie zu entfalten. Das Ergebnis seiner Überlegungen ist ebenso überraschend wie plausibel: Sein Monster sollte sich verhalten wie ein Neugeborenes, das sich völlig desorientiert in einer ihm fremden und feindlichen Umgebung wiederfindet und vor allem von einem Gefühl getrieben wird: Angst. Das Cloverfield-Monster ist also in Wirklichkeit keine kalkuliert zerstörende Invasionsmacht, sondern ein “Little Boy”, der alles unterschiedslos dem Erdboden gleichmacht.

Und ebenso schlägt das Monster auch in die Stadt ein. Die Frage einer Protagonistin, ob das wieder ein Terroranschlag sei, wird schnell verneint: Wir sehen es sich zwischen den Hochhäusern bewegen und eine andere Protagonistin will es sogar dabei beobachtet haben, wie es Menschen frisst. Zudem produziert das Monster Spaltprodukte, mannsgroße insektenartige Abkömmlinge, die die gesamte Stadt infiltrieren und sie unbewohnbar machen. Ein Biss von ihnen reicht und man zählt zu denjenigen, die von der Gruppe der Überlebenden isoliert werden müssen, weil man nun selbst zur Gefahr wird. Biologischer Fallout.

Welchen Wert besitzt eine derartige Überdeterminierung zumal, wenn (eine) ihre® Interpretation(en) von den Machern des Films gleich mit gestreut wird? Ist “Cloverfield” deshalb als Horrorfilm wirkungslos? Wirkungsloser als andere Filme, die dem Grauen keinen menschlichen Namen geben (etwa Scotts “Alien”)? Ich glaube kaum. Vielmehr ist es diese Überoffensichtlichkeit selbst, die die Angst erst schürt. Die Unausweichlichkeit des Wissens, das sich mit dem Vorwissen aus Film- und Militärgeschichte paart: Eine Bedrohung, die klar und deutlich und absolut unabwendbar ist. Die Frage, die “Cloverfield” angesichts dieser Offensichtlichkeit stellt, ist, wie sich die Menschen zu ihr verhalten. Dass die ersten 20 Minuten des Films damit vergehen, dass das “rein Soziale” gezeigt wird - eine Abschiedsparty mit allen menschlichen Facetten - macht es deutlich: Hier sprengt das Monster ein Gefüge, von dem immer behauptet wurde, dass es umso fester zusammenwächst, je größer die Bedrohung von außen ist. Für den Atomkrieg, das zeigen auch die anderen postnuklearen Filme, gilt das nicht mehr. Und die Sprengkraft des Monsters zerschneidet dieses Gefüge ebenso nach Belieben und das, was davon übrig geblieben ist, wird im verzweifelten Versuch der Katastrophe Herr zu werden (”Hammer Down Protocol”) eingedampft.

Was übrig bleibt, sind die Medien. In der lange Geschichte des atomaren Holocausts im Film waren sie oft die ersten Zeugen und Indikatoren und die letzten Garanten für Zivilisation - solange noch jemand da war, der etwas mit ihnen anfangen konnte. (Der Film “Cloverfield” gibt vor, ein Archivband des US-amerikansichen Militärs zu sein. Das ist vielleicht der einzige, etwas fade Trost: Es gibt nach dem Monster immer noch ein Militär, das sich dagegen rüstet. Und wir sind die Überlebenden.) In der medialen Rückversicherung liegt auch hier die Hoffnung. Und diese Hoffnung wurde auf etlichen Ebenen gestreut: Kaum ein Film war von einem derartigen Medienrummel begleitet wie “Cloverfield”. Das virale Marketing, die gefakten Paratexte - alles Vorbereitung auf den Weltuntergang(sfilm). Wenn wir uns nur ein Bild davon machen können, ist er vielleicht nicht mehr so schlimm. Und das schließlich ist der Sinn postapokalyptischer Filme - ja von Film überhaupt -: ein Bild zu machen von dem, was man normalerweise nicht sieht, nicht sehen will oder nicht mehr sehen kann.

"Whatever it is. It wins."

#296

Geschrieben 17. Juli 2008, 09:01

Ein sehr schöner Abschlussfilm für die “First-Person-Movies”-Übung, weil er - quasi kathartisch - noch einmal eine alternative Blickperspektive bietet, deren Auflösung nicht so verwirrend und/oder schmerzhaft ist, wie die vieler zuvor diskutierter Beiträge. Wir sind hier immerschon mit dem Geisterblick verbündet, die reale Welt erscheit und als Grusel. Amenábar kombiniert geschickt Elemente der Gothic Novel mit seichten Andeutungen an medienontologische Diskurse, um dieses invertierte Schauermärchen zu präsentieren. Das Fotophänomen Geist tritt verdoppelt auf: Die Fotografien der Leichen im “Buch der Toten” als Barthes’sche Vergangenheitvergegenwärtigungen und die lichtempflindlichen Kinder (”Photophobia” nennt Amenábar das: “The Light will kill them.”), die - wie latetente Fotografien - in einem Zwischenstadium existieren, weder richtig fort noch richtig da. Eine schöne Metaphorik für den Geisterfilm überhaupt: “The world of the dead get’s mixed up with the world of the living.”

#297

Geschrieben 17. Juli 2008, 12:43

Die Vielfältigkeit der Beiträge ist einerseits der Internationalität ihrer Regisseure geschuldet, die oft die in ihren Heimatländern je sepzifische Kinosituation in den Filmen reflektieren. Wir lernen großartig ausgestattet Kinos in westlichen Metropolen kennen, kleine heruntergekommene Vorführsäle an den Stadträndern oder in Dörfern, aber auch Behelfs-Kinos, die lediglich aus einem aufgespannten Betttuch bestehen und einem Projektor, der von launischen Vorführern betrieben wird. Es gibt Episoden, die spielen im Kino, während der Vorführung, dann welche, die ds GEschehen vor dem Kino zeigen, dann welche, in denen nur von Kino gesprochen wird. Andererseits ist es aber natürlich auch die spezifische Handschrift eines jeden der 36 Filmkünstler, die sich in die Werke einschreibt. Dass die Filme von Cronenberg, den Coens, David Lynch oder Roman Polanski eher skurril sind, andere dafür, wie der Wong Kar Wais oder Theo Angelopoulos’ eher sentimental, dritte wiederum, wie der Wim Wenders’ aufrüttelnd - das ist gerade der Wert einer solchen Kurzfilmsammlung. “Chacun son Cinéma” ist ein Geburtstagsgeschenk für Cannes, das besser kaum zu denken wäre: abwechslungsreich, amüsant, kritisch, tiefsinnig und verliebt.

mehr: F.LM

#298

Geschrieben 22. Juli 2008, 12:16

Zunächst verkauft sich “Jumper” als eine Mixtur aus Coming-of-Age-Geschichte, Freud’schem Familienroman und Bebilderung adoleszenter Hybris. David ist auf der Suche nach sich selbst, auf der Suche nach seiner Mutter (ein etwas stiefmütterlich gehegter Seiten-Erzählstrang) und dann auf der Suche nach seinem symbolischen Über-Vater Roland, an welchem er sich zu beweisen hofft. Das Drehbuchautoren-Dreigespann packt also alles in seinen Film, was angeblich eine psychologisch plausible Entwicklungsgeschichte ausmacht. Zeit bleibt den Autoren allerdings nicht, alles auszuführen. So entstehen die bereits erwähnten Lücken im Text, über die der Film durch seine Schauwerte hinweg zu springen versucht. Es ist das Wesen des mit dem Filmtitel namensverwandten Jump-Cuts, Dinge wegzulassen, die für den Erzählfortgang nur rudimentär von Interesse sind. Der Jump-Cut ist für den Bilderfluss des Films das, was die Ellipse in der Rhetorik der Erzählung ist - mit dem selben Effekt: Straffung, Beschleunigung und ein gewisses Maß an Selbstreflexivität. Denn immer dann, wenn gesprungen wird, wird der scheinbar kontinuierliche oder durch die unsichtbare Montage gekittete Erzählfluss unterbrochen und der Film weist auf sich selbst als Zeitmaschine hin. Dass “Jumper” nun diese Sprünge vollführt und zudem noch narrativ verdoppelt, ist ein nettes Bonmot - den Film als erzählendes Artefakt rettet das jedoch zunächst genauso wenig, wie Millies flapsiger Kommentar, David könne “den uninteressanten Teil weglassen”, als die beiden sich nach einigen Jahren wiedertreffen und sich erzählen, wie es ihnen zwischenzeitlich so ergangen ist.

mehr: F.LM

#299

Geschrieben 22. Juli 2008, 12:20

Ein Italo-Kracher aus den 80ern mit Adriano Celentano. Auf welch unbefangenem Witzverständnis der Film beruht, lass ich ihn am besten selbst erzählen:

#300

Geschrieben 24. Juli 2008, 16:20

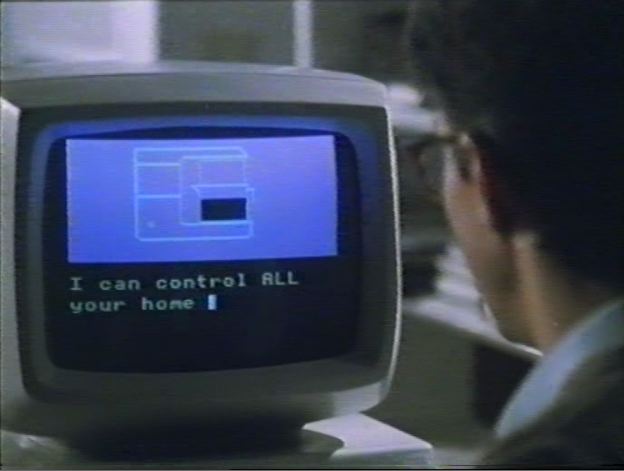

Wie oft habe ich diesen Film nun schon gesehen? Einer der Lieblingsfilme meiner Jugend - warum, weiß ich heute gar nicht mehr so genau: Die melodramatische Liebesgeschichte wird es nicht gewesen sein, der tolle Giorgio-Moroder-Soundtrack (mit den vielen Boy-George-Titeln) schon eher. Bestimmt aber war es das Thema Computer, das mich besonders fasziniert hat. Anno 1986, als ich “Electric Dreams” wahrscheinlich zum ersten mal gesehen habe, habe ich gerade denselben Traum geträumt. Meinen ersten eigenen Home-Computer habe ich 1984 bekommen, einen TRS-80-Clone. Nach dem Umzug in eine größere Stadt bin ich dann fast täglich zu einem der Elektro- und Hifi-Händler gegangen, der eine stattliche Anzahl Home-Computer im Angebot hatte. Ich erinnere mich an einen MSX-Rechner von Sony, einen Commodore C-16, einen Sinclair Spectrum und den Atari 800 XL - letzerer wurde im selben Jahr dann auch meiner.

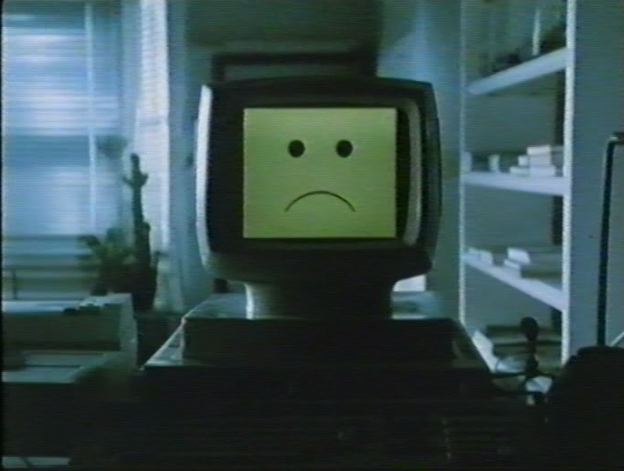

Aber zum Film: “Electric Dreams” ist die freundliche Version der Electronic-Home-Invasion, zumindest die, die mit einem Happy End ausgeht. Miles Harding (Lenny van Dohlen - später großartig in “Twin Peaks”) kauft sich einen Homecomputer, weil angeblich jeder einen haben muss. Miles’ Welt ist bereits vollständig elektronisch überwacht. In seiner Firma, an der Straßenecke, am Flughafen, im Computerladen … überall Überwachungskameras und überall Computer. “Electric Dreams” bereitet sein Thema also gründlich vor. Miles beginnt sofort nach dem Aufbau des Rechners, diesen mit Steckeradaptern an seine Haushaltsgeräte anzuschließen, installiert ein computergesteuertes Türschloss, besorgt sich am nächsten Tag Audio-Equipment und einen Akustikkoppler. Der Computer hat nun - im besten Sinne - die Kontrolle über seine Privatsphäre übernommen. Fatalerweise begießt Miles ihn, nachdem er den Rechner mit einem Data-Overload beinahe zur Explosion gebracht hat mit Sekt (hier erscheint das fantastische Element: Mein Bruder hat meinen TRS-Clone mit Cola begossen - da ist nichts derartige passiert, die Tasten waren nur für alle Zeit verklebt) um ihn abzukühlen. Dadurch geschieht irgend etwas mit den Platinen des Rechners und der Rechner erwacht zum Leben. Er lernt musizieren, sprechen und will schließlich die Stelle Miles’ als Freund der schönen Nachbarin Madeline (Virginia Madsen - im selben Jahr großartig als Prinzessin Irulan in Lynchs “Dune”) einnehmen. Es kommt zum finalen Konflikt, an dessen Ende der Computer einsieht, dass er kein Mensch sein kann und sich selbst zerstört.

Der Computer nennt seinen Besitzer aufgrund eines Tippfehlers nicht Miles sondern “Moles” und die Vertauschung I/O wird gleich auf mehreren Ebenen sinnfällig. I/O ist auch eine gängige Abkürzung in der eletronischen Datenverarbeitung für Input-Output. Mittels der I/O-Verfahren kommuniziert der Computer mit seiner Umwelt, das heißt, mit seiner Peripherie. Seine virtuell-räumliche Existenz (der Computer in “Electric Dreams” baut fantastische virtuelle Räume auf seinem Monitor) wird durch die I/O-Technologien auf den Realraum, sprich: Miles’ Wohnraum, ausgedehnt. Indem der Computer die Fähigkeit bekommt, seine Existenz weiter in den realen Raum auszudehnen, wird er zum Konkurrenten, zur Gefahr.

Es mag 1984 eine nicht selten anzutreffende, landläufige Angst gewesen sein, dass Computer derartige Macht besitzen oder erlangen könnten. Die zuvor diskutierten Filmbeiträge haben eine ganz ähnliche Tendenz wie “Electric Dreams”. Doch überwiegt hier bereits der spielerische, ja, kreative Aspekt: Der Computer wird nicht länger dazu benutzt, Atomraketen zu kontrollieren (Colossus) oder Türen zu öffnen und das Licht auszuknipsen (Demon Seed). Sein kreatives Potenzial wird genutzt: Er komponiert Liebeslieder, entwirft architektonische Gebilde und vor allem: er lernt aus den Massenmedien, also von den Menschen selbst. Diese Fähigkeiten machen ihn zunächst zu einem Freund, zumindest aber zu einem Partner auf Augenhöhe. Seine Macht ist begrenzt: Er kann Miles zwar die Kreditkarten sperren lassen und ihn in der Oper blamieren, wirklich bedrohen kann er ihn außerhalb seiner peripheren Reichweite jedoch nicht. Und verführbar ist er ohnedies: Er lässt sich durch seltsame Geräusche ablenken und ist empfänglich für Schmeichelein. “Electric Dreams” ist also eher ein Film der 1984 sich langsam etablierenden Computer-Kid-Generation. Ein Film für diese Kids vielleicht, aber mit der Konzentration auf die Liebesgeschichte vielleicht eher noch einer für die älteren Zuschauer, diejenigen, die selbst genug Geld haben, sich einen Computer ins Haus zu holen.

#301

Geschrieben 27. Juli 2008, 09:31

Ein bisschen aus der Reihe tanzt “Mark 13″ ja schon innerhalb meines Beobachtungszusammenhangs “Wie Computer den menschlichen Wohnraum ein- und übernehmen”, denn zum einen ist es (scheinbar) ein Roboter, der sich des Wohnraums der Künstlerin Jill bemächtigt, zum anderen ist “Mark 13″ ein post-apokylptischer Film, was ihn von den zuvor gesehenen deutlich in seinem Subgenre deutlich unterscheidet. Doch gerade letzteres verstärkt natürlich das Parabelhafte der Story, denn die Zukunft, die Richard Stanley in seinem Film zeichnet, ist ganz besonders durch ihre räumlichen Dichotomien “Innen/Außen” bestimmt. Dies gibt dem beobachteten Diskurs eine ganz neue Qualität, denn “draußen”, das ist in “Mark 13″ gleichbedeutend mit Krankheit, Verseuchung, Gewalt, Krieg, Perversität. “Drinnen” steht für Privatheit, Sicherheit, (relative) Reinheit, Frieden. In “Mark 13″ wird das Konzept der Privatheit, mithin das der Wohnung überhaupt, sozusagen auf seinen deutlichsten Nenner gebracht: Während draußen vormoderne, barbarische Zustände herrschen, ist drinnen das bürgerliche Leben noch halbwegs in Ordnung. Und überwacht wird diese Ordnung von … einem “Heim-Computer”:

Der Heim-Computer von Jill weckt sie, kocht für sie Tee, führt sie durch die Fernsehprogramme, spricht mit ihr (wenn auch nur um ihr mitzuteilen, dass der Tee fertig ist - aber in der Isolation ihrer Wohnung muss Jill diese Stimme wichtig sein) und er verwaltet den Einlass: Ein pneumatisch gesteuertes Tor, mit scharfen Zacken an den Rändern, hält die Obdachlosen, die im Hausflur des Apartment-Gebäudes vegetieren, draußen. Fast wie ein Zahn-bewehrtes Maul (oder eine Vagina Dentata) sieht diese Tür aus - und sie wird diese Funktion auch noch bekommen. Denn die Privatheit muss gelegentlich aufgehoben werden, damit jemand rein oder raus gehen kann. In diesem Fall ist es Jills Freund Mo(ses), der nach einem seiner zahlreichen Trips in die postapoklyptische Wüste nach Hause zurückkehrt und Jill etwas mitbringt. Es sind die Überreste eines Kampfroboters mit dem Namen “”BAAL - Biomechanical Autoindependend Artificial-intelligent Lifeform”). Und dieser Roboter beginnt unbemerkt von seinen beiden menschlichen Mitbewohnern die Macht in Jills Apartment an sich zu reißen.

Dass Mo, ein Mann, ja, durch eine Handprothese selbst schon eine Mensch-Maschine, diese Gefahr mit in die Privatsphäre Jills, der Frau, bringt, offenbart eine interessante Struktur. Das Männliche ist hier mit dem Außen konnotiert, das Weibliche mit dem Innen. Eine Verbindung, die kulturgeschichtlich nicht ohne Grundlage ist: Die Frau gilt immer schon als “Hüterin des Hauses” [1] - wegen ihrer großen Ähnlichkeit zu diesem: “Der weibliche Körper wurde als unadäquates Haus gesehen, weil seine Öffnungen nicht geschlossen seien; somit bedarf die Frau, um ihre Seele zu schützen, immer eines zweiten Hauses - und die Architektur des zweiten Hauses wird zur männlichen Kontroll- und Ordnungstätigkeit.” [2] Ein Angriff auf ihren Wirkungsbereich ist somit immer auch ein Angriff auf ihren Körper. Ein Eindringen in ihre Wohnung kommt einer Vergewaltigung gleich. Wie die anderen Computer in den zuvor betrachteten Filmen, ist auch der Roboter “BAAL” mit sexuellen Attributen und Interessen ausgestattet. In einer Sequenz fährt er einen penisartigen Bohrer aus, um die am Boden liegende Jill damit von unten zu durchbohren.

Damit hat er sich natürlich einen Feind geschaffen, denn er tritt als sexueller Konkurrent von Mo auf. Das “Prinzip Männlichkeit”, das Mo mit in Jills Wohnung gebracht hat, muss im Rahmen gehalten werden. Und der Roboter “denkt” genauso: Ein spannender Nachbar, der zuvor nur seine Blicke in Jills Apartment geschleust hat, nutzt die Gelegenheit, als Mo nicht da ist, und stattet Jill einen Besuch ab. Unter dem Vorwand ihre (von “BAAL” kontrollierte) Tür zu reparieren (d. h. sie zu öffnen - ich spare mir die Zote, an die jetzt sowieso jeder denken dürfte), startet er anzügliche Annäherungsversuche. Das Ende davon ist, dass der Roboter ihn tötet, wieder mit Jill allein in der Wohnung ist und nun niemanden mehr hinein lässt.

Mo, einem Freund und dem Sicherheitsdienst gelingt es zwar, bis zur Tür vorzudringen, diese öffnet und schließt sich jedoch nur nach dem Willen des mittlerweile vollständig vom Roboter kontrollierten Heim-Computers. Nachdem es Mo unter erheblichen Verlusten (ein Sicherheitsdienst-Mitarbeiter wird von der Tür in Hüfthöhe in zwei Hälften “gebissen”) gelingt in die Wohnung zu kommen und er sich dem Roboter stellt, kommt es zu einem Zweikampf, der überraschender- aber auch konsequenterweise vom Roboter gewonnen wird.

Denn es geht schon längst nicht mehr darum, den Eindringling physisch zu entfernen, sondern den Raum, den er okkupiert hat, zurückzuerobern. Und das ist mit martialisch-männlicher Kriegstechnik kaum zu bewerkstelligen, sondern durch eine “Re-Effeminierung” des Apartments. Jill hackt sich also in ihren Heim-Computer ein, verschafft sich einen Überblick über ihr Terrain und arbeitet eine Strategie gegen den Roboter aus, die in ihren Konnotationskomplex passt: Was hier von außen eingedrungen ist, ist nicht nur schmutzig (Mo und sein Freund Shades werden von Jill zuerst einer Geigerzähler-Untersuchung unterzogen, bevor sie rein dürfen), sondern sogar der Schmutz (als Quintessenz für all das, was für das Draußen steht) selbst. Was wäre also konsequenter als den Eindringling zu “waschen”? “BAAL” stirbt durch einen Trick: Jill lockt ihn ins Badezimmer unter die Dusche, lässt ihn gefährlich nahe an sich heran kommen (so nahe wie ihr Mo einige Sequenzen zuvor unter der Dusche gekommen ist) und dreht das Wasser an: Kurzschluss, Roboter kaputt.

- Beate Rössler: Der Wert des Privaten. Frankfurt: Suhrkamp 2001, S. 285.

- Irene Nierhaus, ARCH6: Raum, Geschlecht, Architektur. Wien: Sonderzahl, 1999, S. 23.

Eine Lektüre im Rahmen des postapokalyptischen Themas habe ich hier vorgenommen.

#302

Geschrieben 28. Juli 2008, 12:16

So ist das mit dem Kino: Man geht hinein und manchmal stellt sich nach der Hälfte des Films heraus, dass er einem nicht gefällt. Aber kann man dann einfach hinausgehen? Nein, man wird durch sozialen Druck, Respekt vor denjenigen, deren Filmgenuss man stört oder schlicht dem irrationalen Zwang etwas zuende bringen zu müssen, das man einmal angefangen hat, zurückgehalten - und schließlich weiß man nie, was einen in der zweiten Hälfte vielleicht noch Gutes (oder Wiedergutmachendes) erwartet.

"Chosen Survivor" hat viel Ähnlichkeit mit dieser Situation, denn exakt nach der Hälfte des Films findet man heraus, dass man auf der falschen Fährte war - trickreich ausgelegt von einem Drehbuch, das seine Zuschauer mit Katastrophenlust zu binden versucht: Es geht nämlich um den atomaren Holocaust. Eine handvoll ausgewählter Bürger (unter ihnen Schriftsteller, Wissenschaftler, Sportler, Ärzte) werden aus ihren Wohnungen in einen 1700 Meter unter der Wüste New Mexicos liegenden Bunker verschleppt. Auf ihrer Fahrstuhlfahrt nach unten deutet eine schwere Erschütterung an, dass die Rückkehr wohl so schnell nicht mehr möglich sein wird. Und richtig: Unten erfahren sie, dass oben der Dritte Weltkrieg ausgebrochen ist und sie nun hier für ein paar Jahre überleben und den Fortbestand der Menschheit sichern sollen.

Ein interessantes Konzept, wären da nicht die Fledermäuse, die den Krieg offenbar ebenfalls überlebt haben und durch ominöse Eingänge in den Bunker gelangen und die dort überlebenden angreifen und aussaugen. Zunächst glaubt man sich noch gegen sie erwehren zu können. Als einer der Insassen jedoch in Rage gerät, wichtige Versorgungseinheiten des Bunkers zerstört und damit auch einen großen Eingang für die Blutsauger öffnet, wird die Lage aussichtslos. Und deshalb verrät einer der vermeintlich Entführten dann auch, dass es gar keinen Krieg gegeben hat, dass man die Menschen nur für 30 Tage und nur zum Testen, ob solch eine Station im Ernstfall betrieben werden könnte, eingepfercht hat. Er selbst soll deren Verhalten beobachten und hinterher der Regierung berichterstatten. Aber können sie einfach aus dem Bunker hinausgehen? Nein. Sie werden zwar weder von sozialem Druck, Rücksicht oder Zwängen zurückgehalten, wohl aber von einer sich nicht mehr öffenenden Fahrstuhltür.

Anstelle von Erleichterung macht sich bei den Insassen also folgerichtig Ärger breit - und beim Zuschauer setzt ein Gefühl von Profaneität ein, das bis zum Abspann bestehen bleibt. Anstelle eines durchaus interessanten postapokalyptischen Kammerspiels bekommt er einen halbgaren Fledermaushorror-Eintopf vorgesetzt. Gut ist daran einzig die dialektische Wendung hinter der Frage, warum man solch einen Film überhaupt dreht. Zurzeit der Entstehung von "Chosen Survivor" war sowohl der Tierhorror- als auch der Atomkriegsfilm bereits mit tradierten Motiven etabliert. Über das eine Grauen durch ein anderes hinwegzutäuschen dürfte also als spannendes Experiment gegolten haben. Den Atomkrieg dann sogar als authentischen Aufhänger für solch einen Stoff zu verwenden, sagt eine Menge über die Produktionszeit und die Mentalität der Kunstschaffenden aus.

»They Were Chosen To Live. But They Were Destined To Die!«

auch erschienen auf postapocalypse.de

#303

Geschrieben 28. Juli 2008, 12:16

Das ist er also, Ingmar Bergmans letzter Film - den er bereits als seinen letzten Film geplant hatte. Johan und Marinanne treffen sich nach 32 Jahren wieder und erleben erneute Szenen einer Ehe. Bergman dreht den Film exakt 30 Jahre nach seinem Vorgänger und kann sogar noch auf seine beiden Hauptdarsteller Liv Ullmann und Erland Josphson zurückgreifen. Im Zentrum stehen allerdings nicht mehr die längst überwundenen Konflikte der beiden, sondern das Drama um Johans Sohn Henrik und seine Tochter Karin, die im Begriff ist, sich von ihrem Vater zu lösen und ihr eigenes Leben zu leben. Anna, Henriks Frau, ist zwei Jahre zuvor gestorben und hat eine tiefe Wunde in der Familie hinterlassen, die sich bis zu Johan zieht, der eigentlich nur sporadisch Kontakt mit seinem Sohn hat.

Die Tragik der Erzählung wirkt hier schon bedeutend kraftloser als in den Bergmann’schen Filmjahrzehnten zuvor. Die einstmals existenzialistischen Probleme sind nun “nur noch” existenziell. Fast möchte man den Figuren einen Besuch bei einem Verhaltenstherapeuten empfehlen, so profan erscheinen manche Konflikte, so sehr durch Sprachspiele und Missverständnisse bedingt. Auch auf der visuellen Ebene hat Bergman in seinem letzten Film nicht mehr viel zu zeigen. Sicherlich: Da gibt es diese unendlich langsamen Kamerafahrten, die sanfte Verschiebung des Fokus beim nächtlichen Gespärch zwischen Henrik und Karin im Bett. Aber eben auch viel Profanes, etwa eine Kaskade ineinander über geblendeter Bilder von der Natur, ganz am Anfang des Films. Schließlich ist sogar die Selbstreflexivität, wie man sie aus dem Pro- und Epilog von “Die Stunde des Wolfs”, aus den Einschüben in “Passion” oder dem Beginn von “Persona” kennt, nur noch als schwacher Abglanz in “Saraband” zu erkennen: Anna erzählt den Film mit festem Blick in die Kamera anhand eines Haufens vor ihr auf dem Tisch liegender Fotografien.

Es ist kein schönes Gefühl, das Ende einer Karriere und die Schwäche eines einstmals starken Erzählers so deutlich in Bilder gegossen zu sehen.

#304

Geschrieben 10. August 2008, 07:56

1997 wurde der Regierungsbunker in Marienthal von der Bundesregierung aufgegeben und dessen Rückbau beschlossen. Dieser ging offenbar so langsam vonstatten, dass eine handvoll Amateurfilmer noch Zeit und Gelegenheit hatten, im Bunkersystem einen Spielfilm zu drehen. Herausgekommen ist "State of Emergency", der sich ziemlich deutlich am Plot von "Chosen Survivors" orientiert, nur dass die Fledermäuse hier durch einen Killer ersetzt werden.

Sechs junge Zivilisten sollen ein Wochenende lang den Bunker bewachen (ja, genau!) und werden dazu in diesem eingesperrt. Unter ihnen ist eine Journalistin, die mit ihrem hernach verfassten Text ausländische Investoren anlocken soll. Die recht unterschiedlichen Wächter werden alle in einem Schlafraum untergebracht und bald entstehen erste Konflikte und ähnliches. Dann dauert es auch nicht mehr lange, bis einer von ihnen stirbt. Auf der Suche nach dem Täter, den die übrigen fünf natürlich zuerst unter sich vermuten, eskaliert die Situation. Es war allerdings niemand von ihnen, sondern ein, nein sogar zwei Hutkaninchen, so dass am Ende nur zwei der Wächter das Wochenende überleben.

Der Film ist - abgesehen von seinem überaus unwahrscheinlichen Plot - eine inszenatorische Katastrophe. Dass die Amateurdarsteller ihr Handwerk nicht richtig beherrschen, kann man ihnen nicht vorwerfen, denn sie sind ja Amateure. Aber wenigstens in die Kamera zu gucken hätte man ihnen verbieten können. Das schlimmste ist jedoch, dass der Filmton offenbar mit dem an der Videokamera befestigten Mikrofon aufgenommen wurde, so dass die meisten Dialoge schwer oder sogar gar nicht zu verstehen sind. Reste des Hörbaren merzt dann der überlaute, penetrante Soundtrack aus, der vom DVD-Label auch noch so abgemischt wurde, dass irgendwann wirklich gar nichts mehr außer dem Gedudel zu hören ist.

Einen Wert möchte ich "State of Emergency" jedoch nicht absprechen und das ist die Tatsache, dass der Spielfilm das Interieur des Bunkers recht authentisch wiedergibt. Die Räume, in denen sich die Figuren aufhalten, sind noch intakt und das Ambiente vermittelt einen recht genauen Eindruck davon, wie es im Regierungsbunker ausgesehen hat. Im Prinzip kann man den nicht (an)hörbaren Ton also komplett ausdrehen, durch die ohnehin blassen Figuren hindurchschauen und den fadenscheinigen Plot übersehen und den Film dann einfach als Bunkerbegehung genießen.

#305

Geschrieben 12. August 2008, 16:15

Bis zu dem Zeitpunkt, als ARTE Malles "Black Moon" vor kurzem ausgestrahlt hatte, galt der Film als kleine Inkunabel - zumindest in der deutschsprachigen Fassung. Das ändert sich nun, denn Kinowelt/Arthaus veröffentlichen Malles sperrigstes Werk auf DVD. Plot gibt es nur in ganz groben Zügen und selbst dann nur als vage Ahnung: Es herrscht Krieg - offenbar zwischen den Geschlechtern. Lily reist, getarnt als Mann, durch das Land immer auf der Flucht vor den feindlichen/männlichen Truppen. Irgendwann (ent)kommt sie auf einen abgelegenen Bauernhof, indem eine alte Frau das Regiment über ihre erwachsenen Sohn und Tochter (die auch beide Lily heißen), eine Horde nackter Kinder, ein paar Obstbäume und Mastschweine führt. Die Alte ist ans Bett gefesselt, lässt sich von ihrer Tochter die Brust geben und funkt ab und zu mit der Außenwelt, wenn sie nicht gerade mit einer Riesenratte spricht. Lily versteht das alles nicht, ahnt aber, dass sie eine besondere Rolle in diesem Umfeld spielt. Sie versucht sich mit den Geschwistern zu verbünden, biedert sich an die Alte an und ist immer wieder auf der Suche nach einem Einhorn, dass ihr des öfteren über den Weg läuft. Als sie es schließlich findet, teilt das Tier ihr seinen gesamten Weltekel mit.

"Black Moon" schließt sich eng an die Tradition des surrealistischen Films an, ist in vielen Aspekten dem Werk Buñuels ähnlicher als den vorherigen Filmen Malles, verkreuzt Märchen, Dystopie und Surrealismus auf eine Weise, wie man es lang nicht gesehen hat. Da, wo der Film spricht, spricht er in Bildern. Die Bildsymbolik ist überwältigend und das mag auch der Grund dafür sein, dass "Black Moon" beim zeitgenössischen Publikum kaum Liebhaber gefunden hat. In seiner Andersartigkeit aber auch seiner Sperrigkeit ist er dennoch ein typischer Louis-Malle-Film. Wer schon einmal versucht hat, Ähnlichkeiten zwischen "Fahrstuhl zum Schafott", "Fünf Gauner machen Bruch" und "Zazie" zu suchen, wird wissen, dass Stilheterogenität das zentrale Kennzeichen aller Filme Malles ist.

#306

Geschrieben 12. August 2008, 17:31

Die Regisseurin von “Intime Fremde” hat bereits vor 20 Jahren mit Sandrine Bonnaire zusammengearbeitet und so unterschiedlich sind beide Filme nicht. Abermals gerät die von Bonnaire gespielte Frauenfigur in eine Dreiecksbeziehung, die durch einen Zufall entsteht. In “Monsieur Hire” ist der Dritte im Bunde jedoch ein Voyeur, der ihr gegenüber wohnt und an dessen Fersen sie sich heftet. Zunächst erscheint es wie ein Spiel mit der Obsession zwischen Schauen und Angeschaut werden, dann taucht jedoch ein handfester Kriminalfall auf, der eine weitere Interessenlage begründet: Was hat der distinguierte und vornehm wirkende Hire alles beobachtet? Etwa auch den Mord, den der Freund der schönen Nachbarin verübt hat?

“Monsieur Hire” besticht nicht nur durch die bezaubernde Sandrine Bonnaire und den wunderschönen Soundtrack von Michael Nyman; es ist die unaufdringliche Inszenierung, die voller visueller Tücken ist, die den Film zu etwas besonderem macht. Die Verdopplung des Skopophilie-Motivs im dispositiven Setting des Kinos ist immer schon faszinierend mitzuerleben. Hier fühlt man sich als Zuschauer jedoch etwas wohler als bei der erzwungenen Identifikation mit all den Jeffries (Rear Window), Jeffreys (Blue Velvet) und Marks (Peeping Tom). Das können die Franzosen eben am besten: so erzählen, dass man gar nicht merkt, in was man da eigentlich verwickelt ist.

#307

Geschrieben 16. August 2008, 08:31

Ich habe mich etwas schwer getan, den Film ins Filmtagebuch aufzunehmen, weil “Tatort” ja eigentlich eine TV-Reihe ist und wenn ich erst einmal damit anfange, die auch noch kommentierend zu archivieren, komme ich gar nicht mehr aus dem Simulationsraum heraus. Aber weil die Schimanski-Tatorte zu den interessantesten deutschen TV-Krimis überhaupt gehören und ich sonst ja gar kein Tatort-Gucker bin, mache ich mal eine Ausnahme:

“Duisburg Ruhrort” ist zwar nicht der erste Tatort, in dem Götz George mitspielt, aber der erste, in dem er als Kommissar Horst Schimanski auftritt. Die Figur bekommt hier gleich alle Attribute, die ihre spätere Popularität ausmachen, verpasst: Das chaotische, ewig verschlafene, undisziplinierte Image (gerade im Kontrast zum Kollegen Thanner, der exakt das Gegenteil verkörpert), die unorganisierte Art der Ermittlungspraxis und selbst die Jacke, die er im letzten Tatort gegen einen Supermarkt-Kittel tauschen muss, hat er hier schon an. Das Ambiente des Films ist trister als man es für möglich halten könnte. Smog, Industrielandschaft, Dauerregen und schummeriges Licht bestimmen das Setting. Ein Blick aus dem Fenster ist deprimierend, aber noch deprimierender ist ein Blick neben das Fenster im Polizei-Revier, wo ein riesiges Poster eben derselben Industrielandschaft in Schwarz-Weiß prangt.

Dass sich an solch einem Ort nicht einmal das Verbrechen organisieren will und es damit dem Ermittler unmöglich macht, eine zielführende Spur zu entdecken, scheint fast zwangsläufig. Und deshalb ist dieser Tatort-Film auch gar kein Kriminalfilm im herkömmlichen Sinne, sondern eher ein Pastiche aus Versatzstücken desselben, die niemand (vor allem nicht Schimanski) zu einem kohärenten Ganzen zusammensetzen kann. Ein gleichermaßen berückendes und bedrückendes Zeugnis deutscher Kultur um 1980, dem das grellbunte Neonlicht der folgenden Jahre noch nicht anzusehen ist.

#308

Geschrieben 16. August 2008, 16:52

Es ist schon erstaunlich, wenn man sich den Werdegang David Cronenbergs anhand seiner Filmografie anschaut: begonnen mit überaus verkopften, introvertierten Science-Fiction-Stoffen, in der Hochphase der 1970er und 1980er Jahre Horrorfilme mit einer Mixtur aus medienphilosophischen Positionen und krassen Gewaltdarstellungen, dann, in den 1990ern beinahe schon ein Rückzug in psychopathologische Sujets, Filme über Sexualität und Perversion, Protagonisten, die an ihrer Lust/Devianz zugrunde gehen. Und eine abermalige Wende mit "A History of Violence" und nun "Eastern Promises", Filmen, die auf den ersten Blick so weit entfernt vom bisherigen Oeuvre Cronenbergs stehen, dass man meinen könnte, sie gehörten gar nicht dazu.

Und doch lassen sich nicht nur einzelne Grundmuster in diesen beiden Filmen wiederfinden, die bei Cronenberg schon immer Thema waren (vor allem sind dies Gewalt, Familie und Identitätsstörung/-findung), sondern in all ihrer "Normalität" (verglichen mit dem vorherigen Werk), sind sie auch ziemlich konsequent, wenn man sie als einen weiteren Schritt in Richtung einer philosophischen Progression sieht - einer Thematisierung von Räumlichkeit, die vor allem in "Eastern Promises" nun an einem Punkt, der endlich überwundenen Distanz, der unendlichen Nähe angekommen ist. Ich habe verschiedentlich versucht die Raumkonzepte in Cronenbergs Filmen als Enwicklung einer Theorie bzw. jeden Film als eine alternative Perspektive auf eine These darzustellen: Raum ist bei Cronenberg immer auch metaphorisch kodiert als etwas, in dem die verschiedensten Aspekte des Lebens Ausdruck finden. Das beginnt schon mit der obskuren Nähe der beiden Männer in der Badewanne von "From the Drain", wird ganz konkret in der sozialen/urbanen Isolation des Hochhauses in "Shivers", gerät in die mediale Kodierung der distanzüberbrückenden "Scanner"-Fähigkeit und Teletransportation in "The Fly" und bekommt in "A History of Violence" schließlich eine sozial-experimentelle Richtung: Gewalt dringt in das Private ein und um dieses Private zu schützen bzw. zu re-etablieren muss die Identität gewechselt und eine Reise unternommen werden. Monomythisch.

"Eastern Promises" variiert das nun ein weiteres Mal. Denn hier sind die zuvor geografisch weit voneinander entfernten Sphären von Frieden und Gewalt aus "A History of Violence" im Schmelztigel der Großstadt London ineinander übergegangen. Es sind nur wenige Straßenzüge, die die geordnete, bürgerliche Welt Annas und ihrer Familie von der barbarischen, gefährlichen Sphäre der Russenmafiosi Semyon, Krill und Nicolai trennen. Gewalt ist hier abermals das Medium, das diese so unterschiedlichen Familiengeschichten aneinander koppelt. (Das war schon in "The Brood" so.) Und wie in "A History of Violence" wird diese Gewalt schnell als ein destruktiver Faktor erkannt, der der Existenz, ja, sogar dem Prinzip Familie diametral entgegensteht. Nur gibt es in "Eastern Promises" eine dritte Variable, die - wie in "A History of Violence" - mit einer Scheinidentität zu tun hat. Abermals ist es Viggo Mortensen, der ein "zweites Gesicht" trägt, weil er als verdeckter Ermittler in die Mafia-Familie eingedrungen ist, um sie krebasrtig und ebenfalls mittels Gewalt von innen her aufzulösen. Doch er ist ebenso der Faktor, der für die Familie Annas zur Bedrohung wird, weil sein "zweites Gesicht" eben nicht zu erkennen ist.

Die Konventionalität, mit der Cronenberg hier einen scheinbar melodramatischen Mafia-Thriller erzählt, ist schon fast erschrekcned. Jedes Bild, jeder Dialog scheint für das zu stehen, was er ist. Das ist selbst nach "A History of Violence" neu in dieser seltsamen Eindeutigkeit. Jeder Anflug von Verstörung, jede scheinbare Lücke im Plot wird nach und nach geglättet, gestopft und zu einem Bausten des Happy-Ends geformt. Darin mag man vielleicht die größte Verstörung überhaupt sehen, weil man so viel Normalität von Cronenberg nicht erwartet. Das Schlussbild zeigt jedoch, dass die Normalität hier in Normopathie gemündet zu haben scheint. Der Doppelagent hat sich im Showdown für eine Seite, einen Raum entschieden (nachdem er bereits zuvor verkündet hatte, bislang in einer "Zone" gelebt zu haben, die auf keiner Seite, sondern immer nur "dazwischen" lag) und sitzt am Ende in dem Restaurant des Mafia-Paten ganz so, wie dieser zuvor und schaut mit gesenktem Blick nach vorn in seine nun bestimmte Zukunft:

#309

Geschrieben 18. August 2008, 20:19

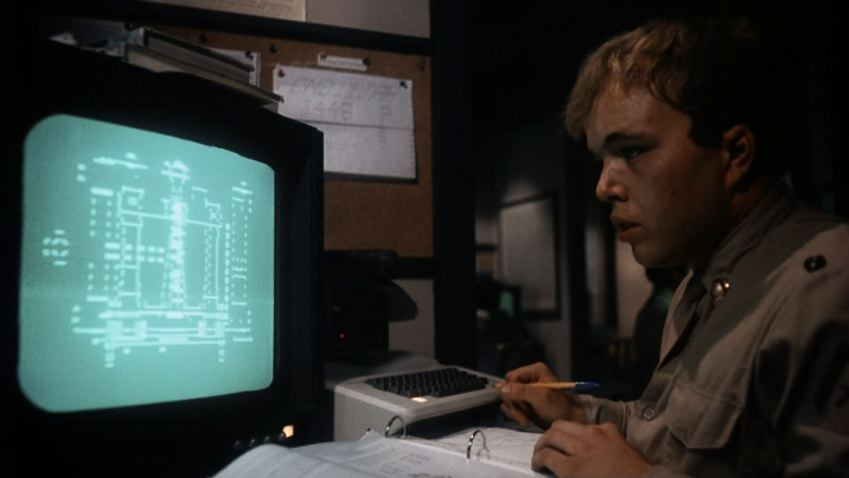

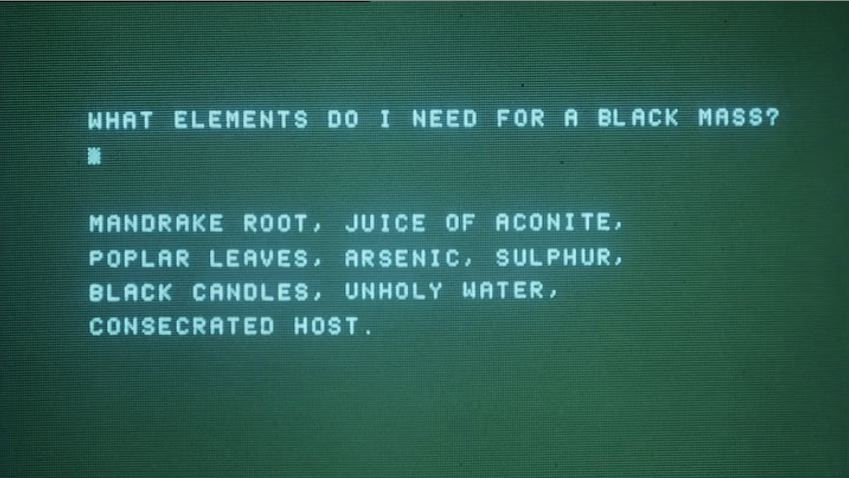

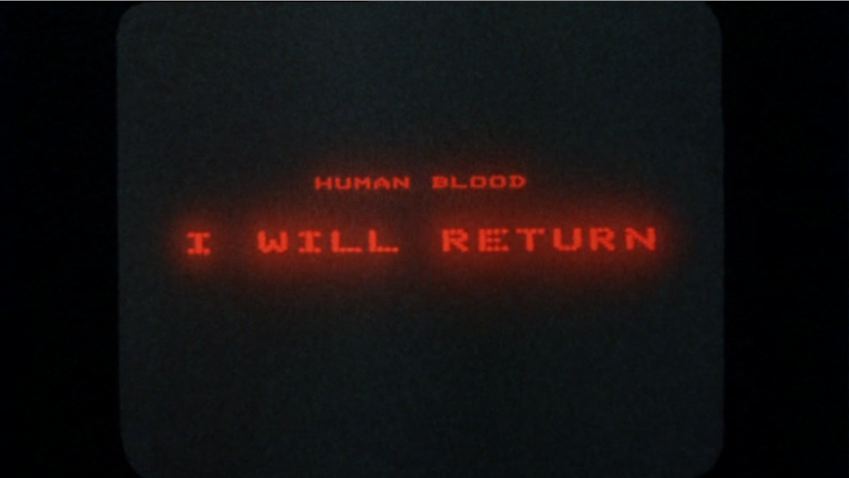

Stanley Coopersmith hat es nicht leicht an der Militärschule: Seine Mitschüler mobben ihn, im Sport versagt er und die Lehrer erkennen zwar sein Potenzial, schikanieren ihn jedoch wegen seiner Tollpatschigkeit. Einige wenige, der Kantinenkoch und ein schwarzer Mitschüler, sind auf seiner Seite und spenden ihm Trost. Vom Koch bekommt er gar einen Hundewelpen geschenkt, den er in einem seltsamen Raum, welchen er beim Aufräum-Strafdienst im Schulkeller entdeckt hat, aufbewahrt. In dem Raum befindet sich eine apokryphe Bibliothek mit Büchern über schwarze Magie. Eines davon lässt Coopersmith an seinem Apple-][-Computer aus dem Lateinischen ins Englische übersetzen und erfährt, dass darin Formeln stehen, mit denen man den Teufel anbeten kann, damit er die Feinde aus dem Weg räumt. Als die Mitschüler das Keller-Versteck entdecken und den Hund töten, kennt Coopersmith keine Zurückhaltung mehr und ruft den Leibhaftigen an, mit dessen Hilfe er ein Massaker anrichtet.

Okkult- und Computer-Horror treffen in "Evilspeak" scheinbar auf recht unproduktive Weise aufeinander. Der Computer ist hier zunächst nicht mehr als ein Erfüllungsgehilfe der Allmachtsfantasien des gemobbten Militärschülers. Anfangs entwirft er darauf für den Unterricht noch eine antike Steinschleuder, dann entdeckt er aber schnell, dass der Apple weit mehr als das kann - nämlich Latein. Das wirkt wohl nur aus der heutigen Perspektive merkwürdig, weil man weiß, was für syntaktische "Meisterleistungen" von Übersetzungssystemen zu erwarten sind. In einer Zeit, in der Computer noch der Hauch des obskuren und unheimlichen "Ghost in the Machine" umwehte, schien es vorstellbar, dass der Rechner nicht nur einwandfreie Übersetzungen liefert, sondern das Eingegebene in einer Datenbank derartig verarbeitet, dass sogar inhaltliche Fragen zum Thema von ihm beantwortet werden können.

Hier genau findet sich der eigentlich interessante Punkt dieser Mensch-Maschine-Interaktion: Der Apple-Rechner ist schon von Beginn an mit einer Art Bewusstsein ausgestattet. Das wird gegen Ende klar, als sich bei jedem plötzlichen Tod eines Internatsinsassen auf dem ansonsten monochromen Bildschirm eine bunte Grafik aufbaut, die ein Pentagramm und den Namen "Esteban" zeigt. Dieser Esteban ist der Gründer einer satanischen Sekte (was man im Prolog des Films erfährt) und spukt offenbar als Geist in der Militärakademie herum, auf seine Reanimation wartend. Im Teufelsanbeter-Buch steht, dass Satan in Gestalt eines Menschen oder Tieres auf die Welt gerufen werden kann - dass er dann jedoch in Gestalt des Apple ][ erscheint, sagt mehr über das den Computer als über Satan: Der Rechner scheint der ideale Hort des Bösen zu sein, denn auch er ist mit einer Technologie ausgestattet, die auf Dichotomie beruht: 0 - 1, schwarz - weiß, gut - böse, Gott - Teufel. Allesamt das Werk abendländischer Dialektik und Spross eines dualistischen Weltbilds. "Recht und Falsch existieren nicht getrennt, sondern wie Schwarz und Weiß in der Natur." (van Gogh)

Will man das Böse verstehen, so einer der möglichen Subtexte des Films, dann muss man lernen, den Computer zu verstehen. Er ist es, der den Plan für die Rückkehr des Teufels auf die Welt entwickelt. Er schreibt Coopersmith wie ein Drehbuch vor, was zu tun ist, damit sich die Geschichte erfüllt. Er ist für den Nerd Coopersmith das (einzige) Medium der Macht … Wie oft haben wir damals gedacht, dass uns unsere Computerkenntnisse ebenfalls “nach vorn”, zumindest aber vor die Mobber bringen könnten? Ein Film wie “Evilspeak” muss die Erfüllung unserer Wunschträume gewesen sein.

#311

Geschrieben 04. September 2008, 13:03

Es hilft ja nichts. Ich kann noch so lange mit dem Abfassen eines Filmtagebuch-Eintrags zu “Black Moon Rising” warten; er wird dadurch auch nicht besser (der Film): Ein eindimensionaler Thriller, im dem sich Tommy Lee Jones in die professionelle Diebin Linda Hamilton verliebt. Die hat nämlich den Prototyp eines Superautos geklaut, in dessen Kofferraumklappte Jones zuvor eine Fangapparatur für schottische Berglöwen versteckt hatte. Es wird also viel hin und her gefahren, eine Menge geschossen und geprügelt und auch mal von einem Hochhaus in ein anderes gesprungen. Die Sex-Szene zwischen Jones und Hamilton ist 1:1 aus “Terminator” nachgedreht.

#312

Geschrieben 04. September 2008, 13:04

Zugegeben: “The Bunker” ist kein besonders origineller, ja nicht einmal sehr gruseliger “Gruselfilm”. Ein versprengter Trupp deutscher Soldaten stößt Anno 1944 in Frankreich auf einen Bunker, der von einem alten Kauz und einem sehr jungen Flak-Helfer betreut wurde. Das Bunker bietet Zuflucht, doch scheint er auch einen zweiten Eingang zu besitzen, durch den - so die Vermutung - Amerikaner hineingelangt sind und sich nach und nach die deutschen Soldaten holen. Unter dem Bunker befindet sich ein Gangsystem, in welchem noch die Gebeine von Pestopfern von vor einigen hundert Jahren zu finden sind. Ein furchtbares Massaker hatte damals stattgefunden und langsam ahnen die Bunkerinsassen und die Zuschauer, dass es wohl doch nicht die Amerikaner sind, die da ihr Unwesen treiben.

Über die Längen und die erst viel zu spät einsetzende und recht inkonsequent ausgeführte Geistergeschichte helfen vor allem die Bilder des Films hinweg. Bunker-Architektur vom Feinsten - im Filmstudio nachgebaut aber durch die Beleuchtung und die Kadrage extrem bedrückend und wirklichkeitsnah.

#313

Geschrieben 04. September 2008, 13:06

Eine Stunde Postapocalypse im Gewand des 60er-Invasions-Science-Fiction: Ein kleiner Ort irgendwo in den USA. Alle Menschen fallen mirnichtsdirnichts um und sind tot. Alle? Nein, ein kleiner Haufen Verwegener verschanzt sich in einer Kneipe und beobachtet, dass sich draußen Roboter (u. li.) herumtreiben, die mittels Elektrizität Menschen in seelenlose Zombies verwandeln. Jeder, der von ihnen erwischt wird, stirbt, nur um kurze Zeit später aufzuerstehen und mit weißen Augen (u. re.) umher zu stampfen und seine Mitmenschen zu attackieren. In der Gruppe der Eingeschlossenen entwickeln sich bald Konflikte und einer von ihnen kidnappt eine Frau und flieht mit ihr nach Norden. Die anderen versuchen ebenfalls zu fliehen, werden aber von Robotern und Zombies daran gehindert. Irgendwann brechen dann zwei Todesmutige von ihnen auf, um der Invasion auf dem Grund zu gehen: Ganz in der Nähe entdecken sie einen Sendemasten, der da vorher nicht war. Sie sprengen ihn und die Roboter fallen alle um. Ende.

Wie eine Vorstudie zu “Night of the Living Dead” wirkt Hammer-Fishers Alien-Film. Postapokalyptisch ist er in dem Maße, wie darüber gesprochen wird, dass wohl die ganze Menschheit der Invasion der Elektro-Roboter zum Opfer gefallen ist. Man schmiedet Pläne wieder wieder zu reinstallieren (die Menschen, nicht die Roboter - eine schwangere Frau ist bereits dabei) und weitere Überlebende mit dem Flugzeug zu suchen. Die Roboter erinnern stark an Menschen in Strahlenschutzanzügen - und ihre Köpfe sehen ein bisschen wie altmodische Vakuumröhren aus. Auch keine seltene Anspielung im Invasion-SF. Der Titel will übrigens so gar nicht zum Film passen. Niemand schreit … da muss wohl die PR Vater des Gedankens gewesen sein. Macht nix, UB40 hat dann ja was draus gemacht:

#314

Geschrieben 04. September 2008, 13:07

Da ist er, der Luc-Besson-Film, der mir gefällt! Sein Erstlingswerk ist formal wie inhaltlich hoch interessant:

Nach dem Dritten Weltkrieg haben die wenigen Überlebenden ihre Sprache verloren und leben nun verstreut in den (im Wortsinne) verwüsteten Städten. Unser Held bastelt an einer Flugmaschine, die er in Betrieb nimmt, als seine Sexpuppe ein Loch bekommt, wo er es nicht haben will, ihr die Luft und ihm die Lust ausgeht. Eine richtige Frau muss her. Er landet in einer ruinierten Stadt, wo seit einiger Zeit ein Vandale (Jean Reno in der ersten Rolle, in der er mir gefällt) damit beschäftigt ist, einen Arzt, der sich in einem Krankenhaus verschanzt hat, herauszulocken. Wie durch ein Wunder überlebt der Held das Zusammentreffen mit dem Vandalen und wird vom Arzt im Krankenhaus gesund gepflegt. Doch noch jemand drittes ist im Gebäude: Der Arzt hält eine Frau gefangen, die er täglich füttert. Als der Vandale es schließlich schafft, in das Gebäude einzudringen, ist sie sein erstes (Mord/Vergewaltigungs)Opfer, der Arzt sein zweites. Der Held tötet den Vandalen und flieht mit seinem Flieger. Zurück in seiner eigenen Wüste mischt er eine Horde Vagabunden auf, tötet deren Anführer und bekommt dafür dessen Gespielin.

Es ist auffällig, dass die Ressource “Frau” im postapokalyptischen Film so häufig Gegenstand der Erzählung ist. Das war schon bei “Mad Max 2″ so, findet sich in “A Boy and his Dog” und im zuletzt gesehenen “Fireflash” ist es sogar das zentrale Thema. In “Le Dernier combat” wird die Mann-sucht-Frau-Erzählung dazu genutzt, einen Plot zu entwickeln, der derartig basal (ich will nicht sagen: monomythologisch) ist, dass er ohne Dialoge auskommt. Wenn nach dem Krieg jedes weitere Wort überflüssig ist (das monierte ja schon der Prolog-Erzähler in “Mad Max 2″: “Sie redeten und redeten …”), dann müssen halt die Körper sprechen. Und das tun sie gerade in den Action-Dystopie-Hybriden besonders eindrücklich.

#315

Geschrieben 04. September 2008, 13:09

Für die zweite Folge der “Computer im Film”-Essay-Reihe stand als nächstes Carpenters Debüt-Film auf dem Sichtungsplan. Auf den ersten Blick scheint er ein wenig aus dem Fokus zu rutschen: Ein “Weltraumfilm”, in dem der Computer eine sprechende Bombe ist? Computer in futuristischen Science Fictions scheinen ja ohnehin ihrer Metaphorik entblößte “Zukunftsmaschinen” zu sein. Der bzw. die Computer in “Dark Star” und ihr Referenzobjekt aus “2001″ (auf den ich noch zu sprechen kommen werde), sind jedoch mehr als bloßes techno-utopisches Equipment: Sie haben eine “Seele”, ihnen wird (zuvor einprogrammierte) Persönlichkeit zugesprochen und sie interagieren mit ihrer Umwelt auf eine nicht vorhersehbare Weise. Denn obwohl sie so gegenständlich wirken, sind sie doch ganz geistige Wesen.

Die Computer in “Dark Star”: Das sind einerseits die Bomben Nr. 19 und Nr. 20, andererseits der Bordcomputer, der in der englischen wie in der deutschen Fassung eine überaus lakonisch intonierende weibliche Stimme bestitzt. Während der weibliche Bordcomputer in einer Art Krypta residiert (deren Eingang sogar die Form eines Sarges hat), von dort aus selbst schlimmste Hiobsbotschaften mit sanfter Alt-Stimme durchgibt und damit die Männer über ihr in den Wahnsinn treibt, bekommen die Bomben - zumal in der Aufnahme aus einiger Distanz - etwas Kindliches. Sie fahren aus dem Schiffsbauch heraus, um, wenn sie denn korrekt funktionieren, auf instabile Planete abgefeuert zu werden und diesen Job mit bester Laune zu verrichten.

Die Bombe Nr. 20 ist jedoch ein “Sorgenkind”. Durch eine Kommunikationsstörung zwischen Kind und “Mother” (imdb benennt den Computer mit demselben Namen, den auch Scott fünf Jahre späterin “Alien” für den Bordcomputer benutzt und Werner Faulstich hat überzeugend dargelegt, dass die Schwangerschafts- und Geburtsmetaphorik des Films durchaus plausibel ist) erhält sie den Befehl flügge zu werden - lange bevor ihr Ziel in der Nähe ist. Zunächst kann “Mother” die Bombe wieder in ihren Schoß zurückrufen. Beim zweiten Auftreten der Fehlfunktion stellt sich der Bombe bleibt sie jedoch renitent und sie zweifelt nun die Sensordaten, die ihr den Einsatzbefehl übermittelten, nicht länger an.

Da hilft - wie stets bei kleinen Kindern - nur ontologische Phänomenologie. Vom in den Schiffseingeweiden eingesargten Commander Powell erhält einer der Raumfahrer den Tipp, in der Bombe Zweifel über die Existenz der Außenwelt und damit über die Richtigkeit der Sensordaten zu sähen. Dass der Skeptizismus, der letztlich daraus rührt, nicht etwa in Richtung Pyrrhon (also Tatenlosigkeit), sondern in infantile Allmachtsphantasie mündet, das ist nun das Wesentliche am Computer in diesem Computerfilm. Schon Descartes konnte “nicht einfach” zweifeln, sondern hat für seinen Zweifel einen Handlanger, einen “ingenius malignus” benötigt, der ihn dann schließlich in seine Existenzgewissheit geleitet hat: “Nun, wenn er mich täuscht, so ist es also unzweifelhaft, daß ich bin. Er täsuche mich, soviel er kann, niemals wird er doch fertigbringen, daß ich nichts bin, solange ich denke, daß ich etwas sei.” (Descartes. 2. Mediation)

Der ingenus malignus, der die Bombe mit falschen Daten füttert, ist niemand anderes als der Bordcomputer, dessen Gehäuse das Schiff selbst ist. Die wesentlichen beiden Eigenschaften des Computers (Gefühllosigkeit und Naivität) hat schon zuvor im Computerfilm für beträchtliches Horrorpotenzial gesorgt. In “Dark Star” wird sie noch sarkastisch überhöht, indem sie für die menschlichen Protagonisten zwei Fronten eröffnet: “Ihr seid nun auf euch allein gestellt”, sagt “Mother” angesichts einer sich rasch nähernden Gefahr, ganz teilnahmslos, weil hre Jungs ja schließlich erwachsen sind und weil es ihr ja ganz egal ist, ob sie existiert oder nicht. Als wäre moralische Indifferenz für die sowieso schon ständig mit sich selbst hadernden Raumfahrer nicht genug, bekommen sie es auch noch mit epistemologischer Indifferenz zu tun. Die Bombe Nr. 20 lässt sich schlicht nicht davon überzeugen, dass sie getäuscht wurde. Der böse Geist, den sie von ihrer Mutter geerbt hat, “meditiert” so lange, bis sie wie ein Selbstmordattentäter mit absoluter Gottes(selbst)gewissheit explodiert: sapere aude … fiat lux.

#316

Geschrieben 04. September 2008, 13:22

Jim Jarmuschs “Mystery Train” und Mike Figgis’ “Timecode” haben Pate gestanden: Etwas ist passiert, und um dieses Etwas herum werden nach und nach die mit ihm verbundenen Schicksale vorgestellt. “11.14″ erzählt die Geschichte zweier Autounfälle, eines Sexunfalls, eines Überfalls und einer Penisamputation. Die Figuren, die davon betroffen sind, stehen alle in Beziehung zueinander und um diese Beziehung zu erklären, holt der Film mehrfach aus, spult zurück und übernimmt alternative Perspektiven. Das macht er zwar nicht so artifiziell wie Figgis und längst nicht so komisch wie Jarmusch aber überaus spannend. Dass das Experiment nämlich glückt, liegt an den toll gezeichneten Figuren, die hier ja die Möglichkeit haben, durch das Zurückspulen mit immer mehr Komplexität gefüllt zu werden. Letztlich kann man als Bilanz unter den Film schreiben, dass eigentlich gar nichts passiert ist, außer, dass ein reichlich egomanisches Teeny-Mädchen Opfer seiner eigenen Kaltherzigkeit geworden ist.

Die Blu-ray-Disc, die morgen von e-m-s kommt, ist leider nicht so gut gelungen. Das Bild ist - das mag auch daran liegen, dass der Film ausschließlich nachts spielt - sehr körnig. Extras oder ein Menü hat man der Disc nicht verpasst. Das ist wohl der für das Medium doch recht hohe Preis für den verhältnismäßig geringen Preis.

#317

Geschrieben 10. September 2008, 09:37

Das wahrscheinliche Szenario für den Beginn eines Atomkrieges basiert auf der Annahme, dass irgendwo ein Fehler auftritt, der die Maschinerie in Gang setzt, die niemand mehr stoppen kann. Filme wie “War Games” haben den Finger spürbar in die Wunde der elektronischen Raketenverwaltung gelegt. Der frühe Vorgänger von “War Games” ist Sidney Lumets überaus spannender Atomkriegs-Thriller “Fail-Safe”.

Der Film spielt an nicht mehr als vier Handlungsorten: Einem Konferenzzimmer im Pentagon, wo gerade Militärs und zivile Wissenschaftler beraten, wie ein Atomkrieg mit begrenzter Reichweite zu führen ist; im War-Room irgendwo in einem Atombunker, wo einer Delegation vorgeführt werden soll, wie das Fail-Safe-Prinzip funktioniert, bei dem Flugzeug-Verbände ab einem gewissen Punkt autarke Angriffe auf Ziele des Feindes fliegen, ohne sich durch (eventuell gefälschte) Nachrichten davon abhalten zu lassen; in einem dieser Flugzeuge, das unglücklicherweise einen falschen Alarm nicht als solchen erkennt, über den Point-of-no-return hinausfliegt und sein Angriffsziel Moskau ansteuert; und in einem Beratungszimmer des White House, in dem der Präsident der USA mit dem Premierminister der UdSSR in telefonischen Kontakt tritt, um die Katastrophe vielleicht noch verhindern zu können.

Es gelingt nicht. Das Fail-Safe-System ist im Wortsinne “bombensicher”. Vom Angreiferverband können nicht alle Flugzeuge abgeschossen werden. Es gibt Opfer auf beiden Seiten und ein Flugzeug erreicht Moskau. Dem Präsidenten der USA bleibt nur, um einen weltweiten Atomkrieg zu verhindern, den Russen ein Opfer anzubieten: Er lässt New York von einem Bomber angreifen - in der Stadt hält sich gerade die Präsidentengattin und die Ehefrau des Bomberpiloten auf.

Lumets Film ist nichts anderes als erschütternd. Er führt vor, nach welchem Kalkül die Kriegsmaschinerie funktioniert. Während im Hinterzimmer darüber verhandelt wird, ob 40 Millionen Opfer im Gegensatz zu 60 Millionen Opfern einen Krieg lohnenswerter erscheinen lassen, führt uns Lumet vor, was es bedeutet, auch nur ein einziges Leben für ein derartig absurdes Ziel beenden zu müssen. Im War Room sieht der Krieg wie ein Spiel aus und die Realität der Vernichtung wird uns auch nicht vor Augen geführt - das macht sie aber umso effektiver: Wenn aus dem Telefon des amerikanischen Botschafters in Moskau nur noch ein pfeifen dringt, das die Vernichtung der Stadt belegt und wir kurz darauf ein Stakkato an Bildern aus New York vorgeführt bekommen, in denen die Bewegung vollständig einfriert, dann ist das Maß des Erträglichen eigentlich längst voll.

#318

Geschrieben 10. September 2008, 09:37

Was da wie ein Selbsterfahrungstrip im Gewand eines Neo-Noir-Thrillers daherkommt, ist mit 23 Jahren Abstand betrachtet nicht weniger als vielleicht die Quintessenz des 80er-Jahre-Stils im Film. Landis produziert ein Schaulaufen damals wie heute kleiner und großer Stars, erzählt eine Geschichte von Nighthawks, von Autos, Juwelen, Liebe, Betrug und immer wieder von der Nacht, von der Nacht, von der neonleuchtenden Nacht. Ein unglaublicher Film.

#319

Geschrieben 10. September 2008, 09:38

Beim zweiten Mal, wenn man schon weiß, wie bitter alles endet, kann man sich auf den Weg in den Untergang konzentrieren. Die beinahe schon Zwanghaftigkeit, mit der der religiöse Wahn im Supermakt das Ruder an sich reißt, erscheint mir nun noch viel erschreckender als bei der Erstsichtung. Auch wenn die Eiferer natürlich letztlich als die Opfer einer Demagogin widerlegt werden: Die “dunkle Zeit”, in der Menschen geopfert und die Vernunft an den Pranger gestellt wurde, lässt sich nicht ungeschehen machen. Dass Darabont/King einen “undialektischen Zweifler”, der sich selbst dem Verdikt seeing=believing nicht unterordnen will, als dritte Partei aufstellt, muss man dem Stoff zugute halten - so kann er jedenfalls nicht als Polemik (miss)verstanden werden. Und eigentlich muss ich mein Resümee der Erstsichtung damit auch revidieren: Der Film übernimmt keine klamheimliche Partei für die Position der religiösen Eiferer: Auf dem Lastwagen ist keiner der Supermarktinsassen zu sehen, sondern die Frau, die anfangs aus dem Laden geflohen ist. Sie ist übrigens die einzige, die den Markt aus allein altruistischen Gründen verlassen hat. Dass ausgerechnet sie zuerst “den sicheren Hafen” erreicht hat, lässt also ganz andere Schlüsse auf die moralphilosophische Ausrichtung des Stoffes zu.

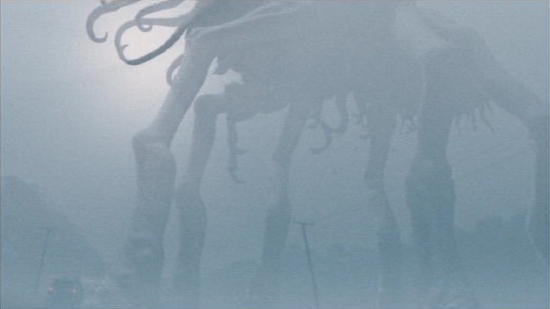

Aber eigentlich wollte ich ja über die Monster schreiben. Nur merke ich jetzt gerade, dass sich diese Monster eigentlich gar nicht beschreiben lassen. Sicher: es gibt die spinnenartigen, die mückenartigen, es gibt Wesen, die “funktionieren” wie Heuschrecken und Gottesanbeterinnen. Der Grusel dieser Monster wird allein aus der Überzeichnung des Vorhandenen verbunden mit den kulturellen oder individuellen Ekelgrenzen des Zuschauers erreicht. Was ist aber - und das ist das einzige Wesen des Films, bei dem ich mich wirklichgegruselt habe - hiermit?

Besucher die dieses Thema lesen: 2

Mitglieder: 0, Gäste: 2, unsichtbare Mitglieder: 0