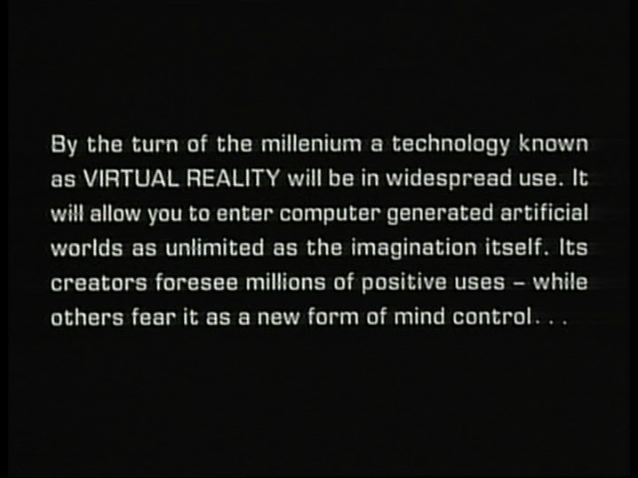

Leonards Film, (ganz) frei nach Motiven einer Stephen-King-Kurzgeschichte, ist ein Paradebeispiel für die prognostischen Ambitionen des technokulturkonservativen Science-Fiction-Films, der sogar eine handfeste Drohung enthält. Und dabei fängt alles so neutral formuliert an:

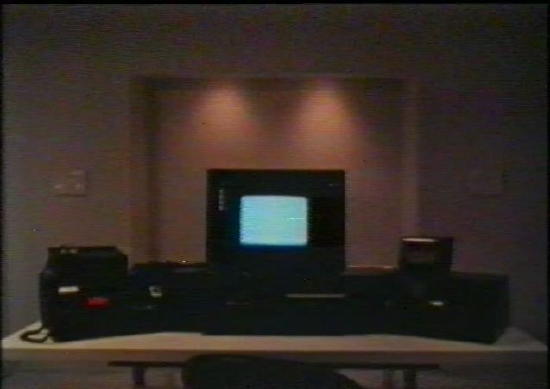

Dr. Angelo kündigt seine Stelle bei einem militärischen Forschungsprojekt, das mit Hilfe computererzeugter Virtual Reality Affen zu Kriegmaschinen umfunktionieren will. Er forscht anstelle dessen weiter in seinem Keller, in dem eine recht beachtliche EDV-Anlage aufgebaut ist. Ab und zu kommt ein Nachbarsjunge und spielt Spiele in der VR. Als Angelo den geistig zurückgebliebenen Rasenmähermann Jobe ebenfalls zu einem Spiel einladen kann, findet er in ihm ein neues Versuchskaninchen: Jobe soll mit Hilfe der VR intelligenter gemacht werden. Das gelingt in beeindruckendem Tempo, so dass sich das Militär bald wieder für die Forschungen Angelos zu interessieren beginnt und ihm anbietet, sie in der wesentlich größeren Anlage fortzusetzen. Der Wissenschaftler nimmt an und beschleunigt damit die Ausbildung Jobes um ein weiteres. Doch insgeheim geben die Militärs der bewusstseinserweiternde Droge, die vor jeder Lerneinheit injiziert werden muss, ein Serum zur Aggressivitätssteigerung bei. Und so wird Jobe nicht nur unglaublich schlau, sondern auch noch unglaublich gemein. Die Entwicklung gipfelt darin, dass er, der PSI-Fähigkeiten entwickelt hat, seine leibliche Existenz aufgeben und fortan im Computernet weiter existieren will, um von dort die ganze Welt zu beherrschen. Leider für ihn und zum Glück für die Menschheit müssen Computer allerdings am Netz angeschlossen sein, um mit ihm interagieren zu können.

In diesem Plot zeigt sich bereits vieles von den Ängsten und Hoffnungen, die mit einer neuen Technologie wie der Virtuellen Realität verbunden sind. Ihr Segen, umweltunabhängiges erfahren und verarbeiten von Informationen, kann schnell zu einem Fluch werden, denn Jobes immer größerer Wissensdrang (”Noch mehr Informationen über alles”, fordert er) ist natürlich auch ein Zeichen für die Sucht aus der Realität in die Virtualität zu fliehen (eine Sucht, die heute sehr gut bekannt ist). In Andeutungen hat sich diese bereits zehn Jahre zuvor in Douglas Trumbulls “Brainstorm” und gezeigt. Hier wie dort ist diese Sucht gekoppelt an eine Technologie, die nicht mehr allein die bekannten Medienrezeptionssinne Auge und Ohr reizt, sondern sich auch der übrigen annimmt. Bei “Brainstorm” ist es vor allem die Empathie-Fähigkeit, die zu einem Kanal erklärt wird, durch den das sensitive wie emotionale “Fühlen” fließen kann. Im “Rasenmähermann” kommen - ermöglicht durch Datenanzüge und -handschuhe sowie eine Körperlagerung mit vom Computer steuerbarer Raumposition - noch sensitive Informationen hinzu. Das “Lernen über mehrere Kanäle” wird hier also in letzter Konsequenz praktiziert.

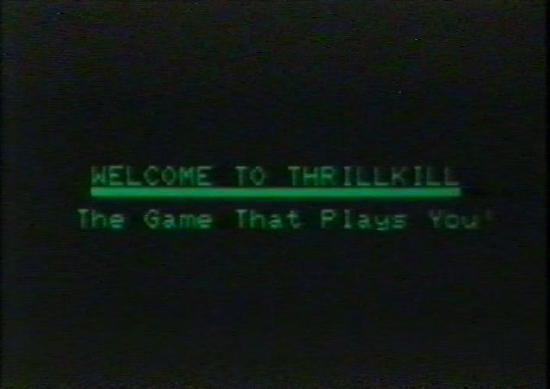

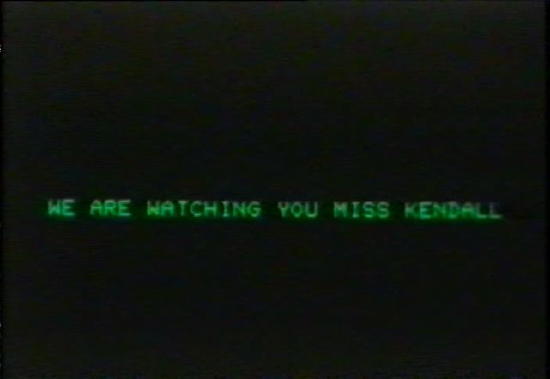

Das hat Implikationen in mehrfacher Hinsicht. Zunächst ist hier sehr deutlich, wie sehr Strategien der Virtualität eigentlich vor allem ein Ziel haben: den realen Körper. Über diesen soll dann erst der Verstand “angesteuert” werden: “Die virtuelle Realität ist der Schlüssel zur Erforschung des menschlichen Bewusstsein”, ist sich Angelo sicher. Das klingt zunächst paradox, hat aber etliche Entsprechungen im Film. Im Namen des militärischen Forschungslabors “Virtual Space Industries” etwa findet sich bereit die Hybridisierung von Körper, Maschine und Geist. Dem neuen Trend wollen sich allerdings nicht alle anschließen: Während Angelo lieber in seinem Keller “fliegen, schweben, fallen” spielt, macht sich seine amüsierwillige Freundin auf und davon, denn: “Ich brauche die reale Realität.” Doch glaubt man der Prognose des dämonischen Rasenmähermanns, der seine Cyber-Existenz und -Herrschaft vorbereitet, ist es mit solchen realen Realitätsspielchen bald vorbei: “Bis zum Jahr 2001 wird kein Mensch mehr an diesem Netz nicht angeschlossen sein.”

Das herausragendste Merkmal des Films ist die Art und Weise, wie er die Virtuelle Realität inszeniert: mit immensem Einsatz von Computergrafik. Der virtuelle Raum wird in den buntesten Farben geschildert - sowohl, wenn er als Spielplatz dient als auch in seiner Eigenschaft als Schule des Geistes. Und als Jobe letztendlich seine physische gegen eine virtuelle Existenz aufgibt, wird er gar zu einem Metaphern-Raum: Es kommt zum finalen Showdown zwischen ihm und Angelo in einem virtuellen Raum, der offenbar als Kommunikationszentrale gedacht werden muss. Jobe versucht einen offenen I/O-Port nach draußen zu finden, ihm wird der Zu/Ausgang jedoch verwährt. Als Angelo ihn überreden will, dieses Vorhaben aufzugeben, schlägt er ihn ans virtuelle Kreuz (der Film ist nicht arm an kruder Bildsprache: Jobe bezeichnet sich irgendwann selbst als einen “Cyber-Christus”!)

Interessant ist überdies, dass auch hier wieder (wie in “Welt am Draht” und “Tron”) der Eingang in die virtuelle Realität als Abstieg markiert ist. Stets sind es Tunnel und Strudel, die diesen Abstieg visualisieren. Platons Höhlen-Gleichnis ist in Gedankenexperimenten zur virtuellen Realität also so aktuell wie eh und je.